| 发布时间:2018/9/25 8:19:00 点击数:366 |

|

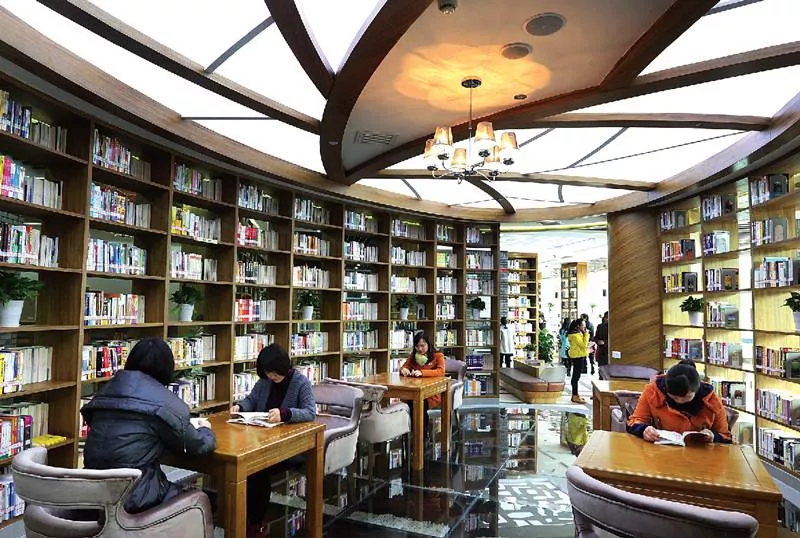

就像百姓居家过日子,“柴米油盐酱醋茶”这七件事,在公共图书馆运营过程中一件也不能少,这其中就包含“开馆时间”。

可别小看图书馆开馆时间。短了,百姓用着不方便;长了,图书馆内人手不够用。图书馆开闭馆时间早九晚五,上班上学的人没有充足的时间到馆,但若错时开放,又能有多少读者到馆?只是这些事情如果真的要摆到桌面上来讲,未免让人不好意思,况且解决起来也棘手。

其实人们早就已经习惯了“事业单位经费支出由公共财政大包大揽”的说法,这无意中忽略了财政审计数年来的“锱铢必较”。当下公共图书馆花的每一分钱,都是有清晰且严格的标准的,正如一些媒体所言:“图书馆是有运营成本的。”

李国新教授曾对公共图书馆的开放时间作出解释:

“

公共图书馆的开放时间应考虑几个问题的平衡,一是公众的基本阅读权利如何保障,二是馆员的休息权利如何保障,三是公共资源投入产出的效益如何最大化。

”

当下图书馆界秉承“365天,天天都开馆”。在第六次全国县级以上公共图书馆评估定级的标准中,地市级公共图书馆周开放时间为60~68小时,县级公共图书馆为48~60小时,这就意味着图书馆每天至少要开放7个小时。

但仍有市民在民意网上这样留言:“公共图书馆基本服务原则之一是‘节假日公休日不闭馆’,也就是图书馆无休息日。某某馆为何这么多年无动于衷,每周一闭馆,雷打不动?”

“全年无休开放的公共图书馆只有中国才有,而国外的公共图书馆一般实行周一闭馆。”十多年前日本曾就公共图书馆开放时间问题作过一个专项调查,数据显示日本80%的公共图书馆年开馆时间在250天至299天之间,绝大多数公共图书馆至少有和法定假日天数相当的闭馆日。

从“读者下班我下班”到365天无休、24小时开放,再到开放时间弹性化,开放时间的变化是与社会变迁和进步密不可分的。

行政化体制下,图书馆作为社会分工的一种,有着浓厚的专业性色彩,极少会顾及到百姓的需求,加上文献资源短缺,读者无偿阅读需求的满足只能依靠国营图书馆的供给,由此形成的“读者下班我下班”无可厚非,众人亦认为理所应当。

市场化体制下,随着办馆条件的极大改善,购书经费的逐年增加,使得多层次、个性化满足读者需求成为图书馆服务的基本职能。

公共图书馆一方面注重提升馆员业务水平,一方面探索服务方式的变革,特别是图书馆技术(尤为重要的是智能技术、数字技术)的迅速发展与广泛应用,推动了公共图书馆读者服务空间的拓展和延伸,也为开放时间上实施“365天无休”与“24小时开放”提供了支撑。

社会化体制下,公共图书馆工作人员的职业特征初露端倪,百姓利用图书馆的门槛得以消除,经费使用更趋向于合理性、规范性及公开性,相应地,公共图书馆工作人员也可以底气十足、言之凿凿地拿“运营成本”说事了。

(来源:图书馆报)